《医药研发达人》是一本向日语读者提供中国制药业研发、注册事务和销售与市场营销方面热点话题的网络杂志。

从 2021 年 7 月 5 日第 1 期到 2024 年 3 月 11 日第 69 期,我们定期发布《医药研发达人》,为期 2 年零 8 个月。

医药研发达人 第 64 期 (2024年1月4日发布)

「2024 年新年祝福 – 来自《医药研发达人》编辑部的新年贺词」

微信的翻译功能可将日文文章翻译成中文阅读:

https://mp.weixin.qq.com/s/X1z–jfoOoz31yIKFKxaww

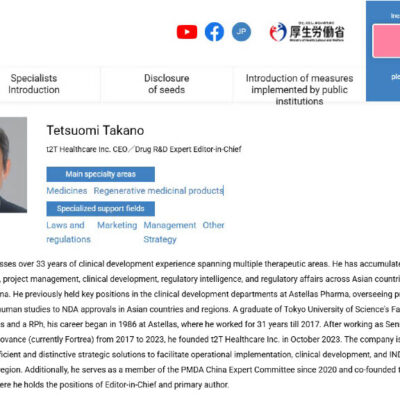

高野哲臣 (医药研发达人主编、t2T Healthcare 股份公司 总裁兼首席执行官)

新年明けましておめでとうございます。

2021年7月5日(月)に創刊し、以後、概ね隔週月曜に発行してきた医薬研発達人は、今回2024年1月4日発行分が第64号となりました。

2年前の2022年1月4日発行分が第14号、1年前の2023年1月4日発行分が第39号でしたので、2022年も2023年も、各1年間で、それぞれ25号ずつを発行できたことになります。

これも、ひとえに読者の皆さまの変わらぬご支持のおかげです。心より感謝申し上げます。

2024年も、順調に年間25号の発行を上乗せできたら、と願っています。

さて、2024年の年初にあたり、再び私の主観ながら、日本の医薬品業界の視点から見た「2024年の日中に関連した医薬品開発発展への期待」について記述します。

2024年にも予想される中国におけるDCTの本格導入

私が2024年の中国の臨床開発発展で最も大きな期待を寄せている (別の言い方をすれば、日本が米欧中から置いてけぼりを食らうかもしれないと危惧している) のは、中国における急速なDecentralized Clinical Trials, DCTの普及です。

中国におけるDCTの現状や推移については、

- 医薬研発達人第34号(2022年10月24日発行)「DIA AsiaとDIA日本年会を通じて得られた中国に関する知見」、

- 医薬研発達人第40号(2023年1月16日発行)「中国は『患者を中心とする』新薬臨床開発の時代を開く」、

- 医薬研発達人第55号(2023年8月28日発行)「CDEの『新薬のベネフィット・リスク評価』ならびに『患者を中心とする臨床試験のデザイン/実施とベネフィット・リスク評価』に関する技術ガイドライン」

に記載しているとおり、中国において2022年頃から継続して議論されてきています。

しかし、DCT導入の加速を含めて、患者中心の医薬品の臨床開発・臨床試験を一層推し進めようとするCDEの熱量は昨年あたりから一気に増大しています。

その一例として、2023年7月27日にCDEから発出された「患者を中心とする3つの技術ガイドライン」 (2023年第44号) (https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/42c008e28f7004cd19b73949142380bd) (http://www.cjpi.org.cn/zryyxxwjp/yaop/cfdatz/webinfo/2023/08/1693593856687180.htm) のうち、附件2の「以患者为中心的药物临床试验实施技术指导原则(试行)」「患者を中心とする医薬品臨床試験の実施に関する技術ガイドライン(試行)」は、中国のDCTガイドラインそのもので、オンライン被験者募集、eConsent、遠隔診療、治験薬の被験者への直送、近医での診療・検査等々、現行GCP下で考えられる、治験依頼者やinvestigatorsらが知恵を絞って達成すべき「患者中心」のDCT治験推進に向けてのアイデアが沢山載っています。

しかし、このガイドラインの「目的及び適用範囲」には「このガイドラインは、医薬品監督管理部門の現在の見解と認識を表しているだけであり、法的拘束力はない」(中日医薬情報ネットによる仮訳) とわざわざ明記されていて、中国においてDCTを取り巻く環境がまだ成熟していないこと等に配慮したCDEのある種の遠慮がうかがえました。

ところが、次なる打ち手として、2023年11月24日にCDEから出された「罕见疾病药物临床研发中应用去中心化临床试验的技术指导原则」「希少疾患用医薬品の臨床開発におけるDCT適用に関する技術ガイドライン」のパブコメ (https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/9d0dead52438cd2e6c081a02022a8be1) では、ギアが一段階上がりました。

その起草説明の中には、(DCTを含むAnnex 2は2023年6月にようやくdraft作成が開始され、2024年夏頃のStep 2到達が見込まれるなど) ICH E6 (R3) の付属文書は現在作成中であることが触れられているものの、2023年5月にFDAから発出されたDraft Guidanceや2022年12月にEMAから発出されたRecommendation Paperを紹介するとともに、「希少疾患におけるDCTのニーズは最も切迫している」との緊迫度・緊急性を謳うなど、「まずは希少疾患を皮切りに、中国で今後速やかにDCTの本格導入を開始したい」とする規制当局の強いリーダーシップを感じます。

11月24日に発出された本パブコメの募集期間は1カ月でしたので、2023年12月末で既に終了しています。このガイドラインは、今後、速やかに最終化され、2024年前半のうちにCDE/NMPAからfinal版が発出され、それ以降、希少疾患対象治験におけるDCT導入はdefaultとしてCDEから積極的に推奨されるようになり、法改正の必要なパートを除き、2024年のうちに中国はDCT導入状況において、一気に米欧に追いついてしまうのでは、と私は予想しています。

中国企業も驚いた2023/12/25発出の医薬品審査管理課長通知と事務連絡

2023年、規制当局の緊迫感・スピード感・強いリーダーシップは、日本においても見られました。そのひとつは、日本のドラッグロス/ラグをいち早く解消させようとする厚労省の取り組みです。

2023年12月25日、厚労省は、医薬品審査管理課長通知と事務連絡によって、国際共同治験に関する次の4点の規制改正を同時に行いました。

- 「国際共同治験に関する基本的考え方について」(平成19年9月28日付け薬食審査発第0928010号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)の「3. 患者を対象とした国際共同治験を実施する場合に、その試験開始前に日本人での第Ⅰ相試験や日本人での薬物動態情報は必須か?」の項目削除

- 「「国際共同治験に関する基本的考え方(参考事例)」について」(平成24年9月5日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡)の改正

- 「国際共同治験開始前の日本人での第Ⅰ相試験の実施に関する基本的考え方について」(平成26年10月27日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡)の廃止

- 「海外で臨床開発が先行した医薬品の国際共同治験開始前の日本人での第Ⅰ相試験の実施に関する基本的考え方について」」(令和5年12月25日医薬薬審発1225第2号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)ならびに同質疑応答集(令和5年12月25日付け厚生労働省医薬局医薬品審査管理課事務連絡)の発出

このニュースは、たちどころに中国の製薬企業にも伝わりました。

中国の人々をも驚かせたのは、①過去に自分たちが発出した科学的根拠に基づく規制を全面的に書き換えたように映る大胆な規制改正を自ら打ち出したことからうかがえる日本の規制当局の強い意思と高いflexibility、②有識者検討会報告書(2023/6/9)→薬事検討会発足(7/10)→薬事検討会了承(9/13)→実際の規制改正(12/25)という一連のプロセスのスピード、③12/25付けの課長通知と事務連絡については日本語版と英訳版が最初から同時に発出されたこと(厚労省発出ガイドラインでは異例)、の3点でした。

日中で期待される患者を中心とする臨床試験の一層の推進

日本において、ドラッグロス/ラグという言葉は、政府・規制当局や産業界だけでなく、アカデミア・医療機関や国民とも共有することによって、2023年末には薬価制度改革の第一歩が刻まれました。

また、2024年以降、世界最先端科学が反映されたMRCT参加国に選ばれ続ける条件として、DCTの導入や治験の効率化(治験コスト低減、症例組み入れスピードの加速、症例集積性の向上など)が一層重要になってくるでしょう。

中国とともに、日本が選ばれ続けるためには、日本において薬価制度改革に加えて、治験環境改善が待ったなしと考えます。

今後、薬価制度改革がさらに進むとともに、日本の治験環境改善においても、ドラッグロス/ラグからの脱却に向けた気運が高まり、例えばICF共通テンプレートの採用推進、セントラルIRBの推進、Fair Market Valueに基づく治験費用算定の導入推進など、たとえ個々の現場においては現状からの変化や負担増や既得権益減などの痛みを伴う改革であっても、患者中心・国民中心の観点から全体最適や国民全体利益の考え方が一層浸透し、日本における治験の効率化推進→ドラッグロス/ラグ解消に向けた改革推進への国民的コンセンサスが得られることを祈っています。

2024年が、日本の治験復活元年になってくれたら、と心から願っています。

読者の皆さまの本年の一層のご健勝、ご発展、ご多幸を心よりお祈り申し上げます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

続きは、以下のリンク先をご参照ください。

https://mp.weixin.qq.com/s/X1z–jfoOoz31yIKFKxaww