《医药研发达人》是一本向日语读者提供中国制药业研发、注册事务和销售与市场营销方面热点话题的网络杂志。

从 2021 年 7 月 5 日第 1 期到 2024 年 3 月 11 日第 69 期,我们定期发布《医药研发达人》,为期 2 年零 8 个月。

医药研发达人 第 66 期 (2024年1月29日发布)

「2023年跨国大药厂购买了中国哪些新药?」

微信的翻译功能可将日文文章翻译成中文阅读:

https://mp.weixin.qq.com/s/WXAfxAuBXWg4kxiczxvuBQ

主编的评语 (关于第 66 期,2024年1月29日发布)

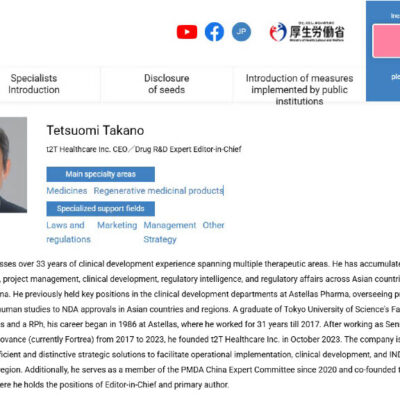

高野哲臣 (医药研发达人主编、t2T Healthcare 股份公司 总裁兼首席执行官)

今回の第66号では、2023年の中国企業から外国企業への医薬品導出実績について取り上げる。

まず、今号の記事と関係する「中国の製薬企業の導出入」、「ADC」、「CAR-T」、「日本の規制緩和」の四点について、それぞれ関連する医薬研発達人のバックナンバーを記述する。

中国の製薬企業の導出入

・医薬研発達人第9号(2021年10月25日発行)「2021年上半期の中国の製薬企業の導出・導入状況の分析」

・医薬研発達人第41号(2023年1月30日発行)「2022年の中国の製薬企業の導出・導入状況の分析」

ADC (Antibody-drug conjugate, 抗体薬物複合体)

・医薬研発達人第35号(2022年11月7日発行)「CDEが抗体薬物複合体(ADC)ガイドライン(案)を発出」

・医薬研発達人第53号(2023年7月31日発行)「中国のADC-10年の蓄積と3年の飛躍-」

CAR-T (Chimeric antigen receptor T-cell therapy)

・医薬研発達人第15号(2022年1月17日発行)「2018~2021: 過去4年間の創新薬の承認状況を振り返って」

・医薬研発達人第25号(2022年6月20日発行)「2022年日中医薬健康交流会報告」

・医薬研発達人第31号(2022年9月12日発行)「中国における細胞及び遺伝子治療製品の審査概要と業界動向」

日本の規制緩和

・医薬研発達人第62号(2023年12月6日発行)「第7回『研発客』臨床年次総会兼ChinaTrials15速報: 日本の新規制が中国製薬企業の日本進出に与える影響」

・医薬研発達人第64号(2024年1月4日発行)「2024年新春挨拶」

医薬研発達人第41号の編集長コメントで述べたとおり、2022年の中国企業への導入件数は、コロナ禍の影響等により前年から半減したが、2022年の中国企業からの導出件数は、増加が維持された。

そして、今号の本文中の表に示されているように、2023年の中国企業からの導出件数は、70件を超えていて、前年からの爆発的な飛躍が見られた。

その理由として、2023年初より、中国や世界各地でコロナ禍が収まってきていることもあるが、2022年の主導出先であった米欧のglobal giant pharmasに加えて、2023年の導出先には、武田薬品、アステラス製薬、エーザイ等の日系の大手多国籍製薬企業が含まれるなど、「中国発新薬の実力が、世界の多くの大手多国籍製薬企業に高く評価されるようになった」ということが、一番大きな理由であろう、と考えられる。

参考までに、2024年1月8-11日にSan Franciscoで42nd Annual J.P. Morgan Healthcare Conferenceが開催されたが、昨年に続く百济神州(BeiGene)と再鼎医薬(Zailab)の2社に加えて、今年は康方生物(Akeso)らも現地参加してプレゼンを行うなど、JPMにおいても、中国企業発innovationのプレゼンスは増大してきている。

中国の製薬企業発新薬の世界展開拡大の背景として、「中国企業自らが考えるプッシュ型因子」と「世界の規制当局が外国発のinnovationを自国に導こうとするプル型因子」の両方が作用している、と私は考えている。

前者のプッシュ型因子の一例としては、中国における新薬の談判成功→保険償還リスト収載に伴う低薬価などがある。

中国企業は、「研究開発費が嵩む抗がん剤」や「抗体製剤はじめ製造原価が嵩む生物製剤」を中国だけで販売していたのでは、研究開発費や生産コストを回収することができない。(医薬研発達人第65号(2024年1月15日発行)「中国発抗PD-1モノクローナル抗体は如何にして初のFDA承認を得られたのか?」参照)

米欧日で競争力のある新薬を持つ中国の創新薬企業が、中国国内に留まらず、導出等によって世界に出ていくのは、赤字からの脱却→生き残りのためのmustであると思う。

一方、後者のプル型因子の一例としては、日本における規制緩和などが挙げられる。

2023年11月8日に上海で開催されたChinaTrials15の日中共同セッションで予見したとおり(医薬研発達人第62号参照)、2023年12月25日厚労省発出の日本における国際共同治験に関する規制緩和(医薬研発達人第64号参照)や2024年1月16日厚労省発出の日本におけるオーファンドラッグ指定要件緩和は、いずれも日本のドラッグロス/ラグ解消に向けた取り組みの一環であるが、これらの施策は、当然のことながら、中国企業を含む日本国内外の製薬企業の日本投資拡大に向けた追い風となる。

高野 哲臣(t2T Healthcare株式会社代表取締役社長)

続きは、以下のリンク先をご参照ください。

https://mp.weixin.qq.com/s/WXAfxAuBXWg4kxiczxvuBQ